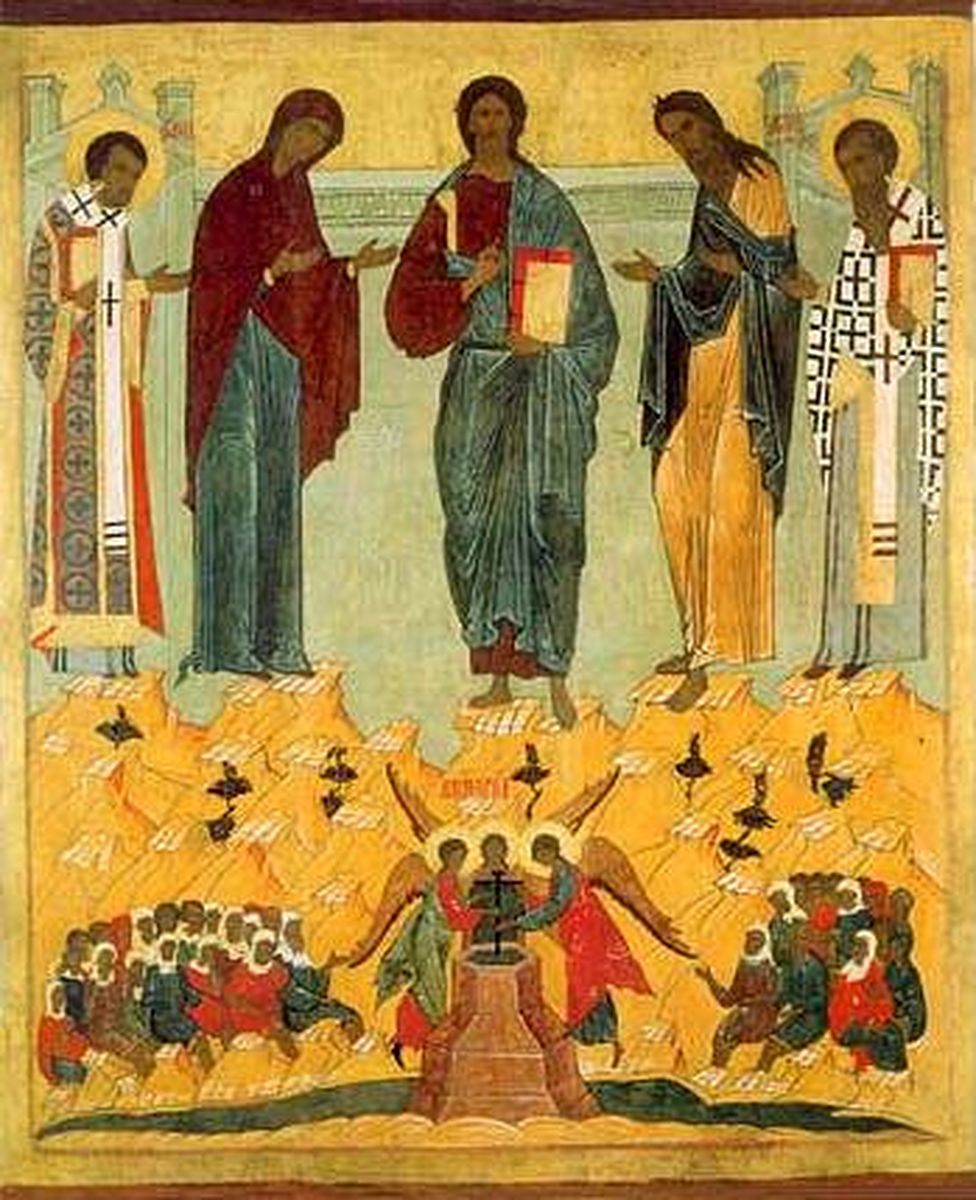

Много знамений, много доказательств Своего всемогущества, Своего Божества, показал Господь Своим Апостолам; но они все еще не имели той сильной веры в Него, какая должна победить мир и победоносно противостоять всем силам ада. Они все еще не могли отрешиться от еврейских суеверий о блистательном Царстве Мессии-Завоевателя; они все еще не могли понять, что Царство Мессии – не от мира сего. Для убеждения их необходимо было особенное знамение, и оно дано было избранным из двенадцати. Через шесть дней после последней беседы с Апостолами Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, тех самых избранных из двенадцати, в присутствии которых совершил воскрешение дочери Иаира, и пошел с ними на гору помолиться. Много знамений, много доказательств Своего всемогущества, Своего Божества, показал Господь Своим Апостолам; но они все еще не имели той сильной веры в Него, какая должна победить мир и победоносно противостоять всем силам ада. Они все еще не могли отрешиться от еврейских суеверий о блистательном Царстве Мессии-Завоевателя; они все еще не могли понять, что Царство Мессии – не от мира сего. Для убеждения их необходимо было особенное знамение, и оно дано было избранным из двенадцати. Через шесть дней после последней беседы с Апостолами Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, тех самых избранных из двенадцати, в присутствии которых совершил воскрешение дочери Иаира, и пошел с ними на гору помолиться.

Евангелисты Матфей и Марк говорят, что это произошло по прошествии дней шести (Мф. 17:1; Мк. 9:2) после последней беседы Иисуса с Апостолами. А Евангелист Лука говорит, что это случилось дней через восемь (Лк. 9:28). Противоречия тут нет, так как (по объяснению Златоуста) Лука считал и тот день, в который Иисус беседовал с Апостолами о предстоящей Ему смерти, и тот, в который возвел трех учеников Своих на гору, а Евангелисты Матфей и Марк считали только те дни, которые разделяли эти два события.

Подробнее...

14 августа Святая Православная Церковь чтит память ветхозаветных мучеников Маккавеев. 14 августа Святая Православная Церковь чтит память ветхозаветных мучеников Маккавеев.

Прежде чем начать повествование о страданиях святых мучеников, имена которых здесь, на земле, записаны в «Книгах Маккавейских», а на небе – в книгах жизни вечной, уместно, в виде краткого предисловия, предварительно сообщить о бывших в те года смутах в Иерусалиме и о гонениях на благочестивых иудеев, соблюдавших Закон Божий; те и другие сначала возбудили сами лживые законоучители и властолюбивые первосвященники иерусалимские; когда же, по попущению разгневанного Господа, иудеи подпали под власть языческих народов, то эти смуты и гонения усилились до такой степени, что святой город исполнился крови и святыня Божия – мерзости.

Первое великое и страшное разрушение Иерусалима, произведенное Вавилонским царем Навуходоносором, было во дни царя Иудейского Седекии, о чем сообщается в житии святого пророка Иеремии и в житии святого пророка Иезекииля. Спустя семьдесят лет после этого разорения иудеи по милосердию Божию избавились от плена и возвратились в Иерусалим; во святом городе снова возникли прекрасные здания, и вновь построенный храм Божий, подобно первому, был благолепно украшен; эта история возвращения из плена, обновления Иерусалима и храма подробно излагается в книгах Ездры и Неемии. Число людей божиих быстро увеличивалось: они скоро расселились по Палестине в том же порядке и почти в том же количестве, как и прежде; святой город, верный Закону Божию, долгое время процветал в благочестии, наслаждаясь спокойствием под управлением своих первосвященников-князей. Он пользовался славою и уважением ото всех, хотя и находился под властью языческих царей.

Подробнее...

Праздник изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня празднуется 14 августа. Праздник изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня празднуется 14 августа.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (13 августа), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии - Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предысхождение Честного Креста".

В нашей Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года. В "Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения", составленном в 1627 году по повелению Патриарха Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: "А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем".

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1 (ст.ст.)".

По принятому ныне в Церкви чину малое освящение воды 14 августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда.

Подробнее...

Икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительница», по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме. Икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительница», по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042–1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых (память 24 ноября).

Подробнее...

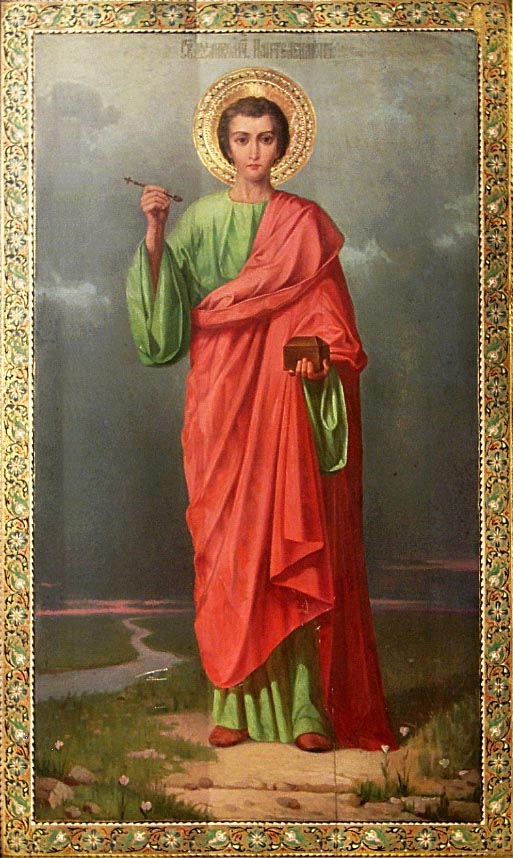

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который захотел оставить его придворным врачом. Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который захотел оставить его придворным врачом.

В это время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан (память 28 декабря) в Никомидийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима (память 3 сентября). Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантолеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантолеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет Святое Крещение. И по действию Божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантолеона.

Подробнее...

Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левиина, из рода Ааронова. Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левиина, из рода Ааронова.

Муж ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен был произойти Мессия. Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов на Иерусалимский храм и бедных. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять их от него. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.

Подробнее...

История этой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы неразрывно связана со Свято-Успенской Почаевской Лаврой. На горе, где ныне расположена Почаевская Лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды один из них после молитвы пошел к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого инока, который был также удостоен созерцать чудесное явление. Третьим свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он поднялся на нее и вместе с иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую Матерь. Она явилась им на скале подобно неопалимой купине с короной на голове и скипетром в руке, оставив на камне след своей правой стопы, из которого начала источаться целебная вода. Явление это и было благословением и знаком заступничества Богоматери для насельников недавно основанной ими обители. Слухи о них и о чудесном явлении Божией Матери собирают сюда все больше и больше христиан для молитвы. Многие из них остаются на горе для несения монашеского подвига. С увеличением числа братии и приходящих богомольцев возникла необходимость в построении церкви, которая и была воздвигнута у подножия горы (теперь на этом месте стоит часовня). История этой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы неразрывно связана со Свято-Успенской Почаевской Лаврой. На горе, где ныне расположена Почаевская Лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды один из них после молитвы пошел к вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого инока, который был также удостоен созерцать чудесное явление. Третьим свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он поднялся на нее и вместе с иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую Матерь. Она явилась им на скале подобно неопалимой купине с короной на голове и скипетром в руке, оставив на камне след своей правой стопы, из которого начала источаться целебная вода. Явление это и было благословением и знаком заступничества Богоматери для насельников недавно основанной ими обители. Слухи о них и о чудесном явлении Божией Матери собирают сюда все больше и больше христиан для молитвы. Многие из них остаются на горе для несения монашеского подвига. С увеличением числа братии и приходящих богомольцев возникла необходимость в построении церкви, которая и была воздвигнута у подножия горы (теперь на этом месте стоит часовня).

Подробнее...

4 августа Святая Православная Церковь чтит память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. 4 августа Святая Православная Церковь чтит память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины.

На берегу Геннисаретского озера, между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался небольшой город Магдала, остатки которого уцелели до наших дней. Теперь на его месте стоит лишь небольшой поселок Медждель.

В Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю. Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя.

Евангелие повествует, что Мария Магдалина следовала за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи с проповедью Царствия Божия. Вместе с благочестивыми женщинами – Иоанной, женой Хузы (домоправителя Иродова), Сусанной и другими она служила Ему от имений своих (Лк. 8, 1-3) и, несомненно, разделяла с апостолами благовестнические труды, в особенности среди женщин. Очевидно, ее вместе с другими женщинами имеет в виду евангелист Лука, рассказывая, что в момент шествия Христа на Голгофу, когда после бичевания Он нес на Себе тяжелый Крест, изнемогая под его тяжестью, женщины шли за Ним, плача и рыдая, а Он утешал их. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.

Подробнее...

Святой пророк Божий Илия принадлежит к числу наиболее прославленных Богом мужей благочестия ветхозаветной Церкви. Его служение в Израиле происходило за восемь с половиной столетий до Рождества Христова. Родился он в Фесфии Галаадской, в колене Левиином и, по церковному преданию, на которое ссылается святитель Епифаний Кипрский, отец новорожденного видел Ангелов Божиих, пеленавших младенца огнем и влагавших в уста его пламень. Во времена распространения крайнего нечестия в Израиле при царе Ахаве "восстал Илия пророк как огонь, и слово его горело как светильник" (Сир. 48, 1). Пророк мужественно и с великой ревностью противостоит культу Ваала, начало распространению которого было положено вскоре после смерти царя Соломона, когда его царство разделялось на Израиль и Иудею. Цари Израиля, боявшиеся утратить власть, стремились оторвать свой народ от Иерусалимского храма. Такое отделение вело к забвению израильтянами Единого Бога и замене Его языческими богами. Святой пророк Божий Илия принадлежит к числу наиболее прославленных Богом мужей благочестия ветхозаветной Церкви. Его служение в Израиле происходило за восемь с половиной столетий до Рождества Христова. Родился он в Фесфии Галаадской, в колене Левиином и, по церковному преданию, на которое ссылается святитель Епифаний Кипрский, отец новорожденного видел Ангелов Божиих, пеленавших младенца огнем и влагавших в уста его пламень. Во времена распространения крайнего нечестия в Израиле при царе Ахаве "восстал Илия пророк как огонь, и слово его горело как светильник" (Сир. 48, 1). Пророк мужественно и с великой ревностью противостоит культу Ваала, начало распространению которого было положено вскоре после смерти царя Соломона, когда его царство разделялось на Израиль и Иудею. Цари Израиля, боявшиеся утратить власть, стремились оторвать свой народ от Иерусалимского храма. Такое отделение вело к забвению израильтянами Единого Бога и замене Его языческими богами.

Подробнее...

1 августа Православная Церковь воспоминает обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Также в этот день исполняется 119 лет со дня его канонизации. 1 августа Православная Церковь воспоминает обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Также в этот день исполняется 119 лет со дня его канонизации.

Если говорить в художественных терминах, то, без преувеличения, святого Серафима Саровского можно сравнить с «золотым сечением» нашего православия, если в музыкальных – с камертоном Истины. Однако для многих верующих святой батюшка Серафим – близкий, родной, любимый святой покровитель Руси и заступник наших грешных душ. Преподобный Серафим Саровский своей жизнью доказывает, что путь ко спасению, как полноводная река: то стремительно сносит все наносное, очищает берега, то, как исповедь, испытывает мутными водами искушений, то затихает в безмолвии поста, умиротворяет, как сердечная молитва – это живительная вода, без которой невозможно исцелить свою душу.

Попробуем осознать то духовное богатство, которое оставил нам преподобный Серафим Саровский.

Подробнее...

|

|